钱老,外国人能搞的,今天中国人也能搞了!纪念钱学森诞辰110周年!

2021-12-11 23:14 来源:深圳共青团

人工智能朗读:

6

6

12月11日

是钱学森诞辰110周年纪念日

△钱学森在办公室

这个在中国家喻户晓的名字一经提起,人们就会自动联想到导弹、航天、人造卫星,想到“五年归国路,十年两弹成”。

钱学森去世时,数十万来自社会各界的普通民众自发为他送别,追悼会上出现国家领导人的身影,他的棺椁上覆盖着鲜艳的党旗,大家都知道里面睡着一位英雄。

今天

团团以文字和图片为桥梁

回顾他峥嵘的一生

谨以此文缅怀钱学森先生

// 精彩选段

归国求救信的真相

众所周知,新中国成立后,钱学森便“决心归来”,却被美国阻滞于异乡长达5年。自1938年起,钱学森几乎每月都会给父亲汇款,而汇款却在美国介入钱学森回国进程后戛然中止。(鲜为人知的是,中国科学院那时已将钱学森纳入编制,钱学森被迫中止的汇款,变成了由中国科学院向他的父亲钱均夫提供的生活补助费。)

这段时间,人身自由受限的钱学森,不仅有来自国内和亲友的支持,最重要的是他本人亦未曾放弃任何机会。他在新中国成立后“得知有科技协会之组织”,于是“约集侨美学生组织科技协会分会,欲藉此以团结留美同学,响应祖国号召”。

与大众所熟知的故事版本不同,当时陈叔通接到钱学森的求救信后,并非直接交给了周恩来总理,而是首先交给了竺可桢,希望由中国科学院出面处理。之后,外交部指示中美大使级会谈中方第一任首席代表王炳南,可在中美大使级会谈上以钱学森的例子向美国施压。在1955年7月29日,钱学森致信父亲,说“有哪天能走就走”,钱均夫收到信后喜极而泣。

外国人能干的

中国人为什么不能干

钱学森回国后看到国内很多科研机构“连螺丝钉帽都自己生产”,对中国能否成功研制导弹心中无底。钱学森曾在中国人民解放军军事工程学院以“外国人能干的,中国人为什么不能干”一语,斩钉截铁地答复了陈赓“中国人搞导弹行不行”的问题。他后来回忆道:“谁知这一句话,决定了我这一生从事火箭、导弹和航天事业的生涯。现在回想起来,当时我冒说一句可以搞导弹,但是真正干起来,困难真多呀。因为新中国成立不久,从经济到技术,各方面的条件与现在比,相差是很远很远的。”

作为综合组的成员之一,钱学森除了主持第37项“喷气和火箭技术的建立”之外,还深度参与了其他项目的讨论并建言献策,其中就包括力学、量子力学、电子计算机、无线电电子学、自动化技术、原子能、半导体、可燃矿物资源的综合利用、热能的有效应用、统一动力系统的建立、全国通信系统、交通工具的新发展、精密仪器制造等。兹举两例,便可一窥“大战略家”的风采。

他晚年时常想起郭沫若为他题写的那首著名的“补壁”诗作:“大火无心云外流,登楼几见月当头。太平洋上风涛险,西子湖中景色幽。突破藩篱归故国,参加规划献宏猷。从兹十二年间事,跨箭相期星际游。”这首诗作形象地展示了钱学森从归国者到奋斗者的历程。钱学森晚年经常对友人说:“我很怀念那个时代。”

钱学森的入党故事

钱学森回国后,于1958年9月24日向中国科学院力学研究所党组织提交了入党申请书,并于翌年初经组织批准成为中国共产党预备党员,1959年11月12日正式转正。

钱学森在青少年时代随任职教育部的父亲在北京生活,在就读北京师范大学附属中学时就开始接受共产主义思想启蒙。

真正激发钱学森渴望了解共产主义究竟为何的,则是就读交通大学时期因伤寒而休学一年间的见闻。他说:“休学一年对我也有好处,乘机看了些科学社会主义的书,对国民党政府的所作所为知道了点底细,人生观上升了。”钱学森赴美求学时,还曾积极加入加州理工学院马列主义学习小组。

直接促使钱学森做出入党行动的是1957年的访苏之行。1957年,钱学森随聂荣臻组织的访问团再次前往苏联,恰逢苏联成功发射第一颗人造地球卫星,苏联科学技术的成就给钱学森留下了深刻印象。此次访苏之行,使钱学森意识到争取做一个共产党员对更好地为祖国的社会主义建设服务的意义,他决定申请加入党组织。“他在美国20年,所有工作都是在做准备,准备将来为祖国做点事情,所以一美元的保险也不买。回国后,为使人民过上有尊严的幸福生活,将竭尽全力建设自己的国家;并郑重提出了入党的要求。”

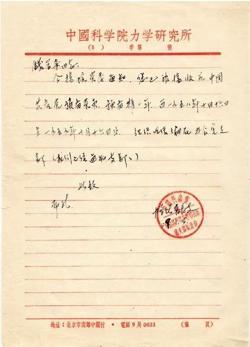

1958年9月24日,钱学森向中国科学院力学研究所党总支正式提交了入党申请书并附自传一份。1959年1月5日,中国科学院力学研究所党总支正式通知钱学森:“今接院党委通知,您已被接收为中国共产党预备党员,预备期一年,自一九五八年十月十六日至一九五九年十月十六日止。组织生活编在办公室支部(我们已经通知支部了)。”

预备期结束之后,钱学森正式成为一名共产党员。钱学森后来回忆:“这个时候,我心情是非常激动的,我钱学森是一个中国共产党的党员了!我简直激动得睡不着觉。这是我第二次心情激动。”

钱学森以自己的亲身经历给出了回答:“一个对自己有着更高的要求的人、愿为党的事业作出更大更好的贡献的人,他就会很自然地产生一种靠拢党、努力使自己成为一个共产党员的崇高愿望。”

如钱学森之所愿,其逝世后的讣告开篇便是“中国共产党的优秀党员,忠诚的共产主义战士”,然后才是“享誉海内外的杰出科学家和我国航天事业的奠基人,中国科学院、中国工程院资深院士”。与之相应,覆盖在钱学森遗体上的是一面鲜红的党旗。

钱学森剪报治学

钱学森扩大阅读领域,对原子能的研究与利用产生了浓厚的学术兴趣。从1945年至1950年,钱学森搜集和制作了大量有关原子能的剪报,并按照时间顺序装订了9册。剪报共计1539篇,其中涉及原子能问题的有1412篇。剪报来源主要是《纽约时报》《生活》《纽约客》等报刊上公开报道的内容。虽然这些剪报均来自公开出版的报刊,但是他却通过强大的信息整合能力,对公开信息进行判断,从中分析出了那些未被报道的关键信息,做过“利用核能的火箭及其他热力喷气发动机——关于多孔反应堆材料利用的一般讨论”为主题的报告等。

回国后,剪报仍是他治学的重要途径,有些剪报上还留下了他的大量札记。钱学森晚年收集的剪报分装在632个资料袋内,涉及“汽车工业”“巨型智能系统”“我国稀土事业”“文化学与文化建设”“房产经济”“出版学”等。

钱学森对未来的预言:

新能源汽车、快餐业、“人机结合”技术

钱学森在书信中也提出了很多超前的科学预见。这些科学预见有些已在当下社会中实现,有些又正在蓬勃发展。

新能源汽车

1993 年3月14日,钱学森致信于景元时又再次提出:“民用汽车一定要电气化,用蓄电池。而在‘863’中我们已突破氢化物,镍电极电池,已在开发中。那为什么不立即下决心搞电动汽车,跳过汽油车这一阶段?”尽管我国汽车发展在此之后并未“跳过汽油车”阶段,然而,当前我国新能源汽车领域的整体实力并不落后。相信我国一定会如钱学森所言,在新能源汽车领域“力争后来居上”“直接进入汽车的新时代”。

快餐业

钱学森在美国留学时就做得一手好菜。每当加州理工学院的中国留学生聚会时,钱学森都会亲自掌勺,在成家后他更是时常下厨。钱学森提出发展快餐业并非仅为了解决吃的问题,而是综合烹饪艺术、营养科学、连锁经营以及金融业等多重维度,将其作为中华饮食文化的内容之一,进而提升到社会主义精神文明建设的层面上来。“我们认为一条必然的路是从家庭厨房操作走向饮食由快餐店网送,形成烹饪工业化。”

“人机结合”技术

钱学森是最早一批将计算机运用于科学研究的科学家,他在20世纪 50年代初,通过科学研究,在机电式计算机的工程化运用方面积累了丰富的经验。晚年,他对计算机、智能机、人工智能、网络信息以及机器人技术等进行了长期跟踪研究,同时从技术革命视角提出了许多带有预见性和战略性的建议。他曾于1997年3月23日致信于景元时提出:“所有行政办事部门,都用信息网络工作,工作人员根据法规信息批办;法规不够,或法规有矛盾,再呈部门领导批示。”这正是我们当下早已普遍应用的办公自动化系统。

“一万年太久,只争朝夕”,成为钱学森精神最真实的写照。钱学森个人的思想历程说明,在只争朝夕的征程中,他从未留恋过往的已有成就,而是以一种强烈的历史使命感,不断地接受着新事物和新挑战,最终通过提出“钱学森之思”,为人类如何“走向世界大同的大道”提供了一幅清晰的理论蓝图。

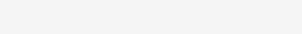

//钱学森个人思想轨迹图

// 珍贵历史图片

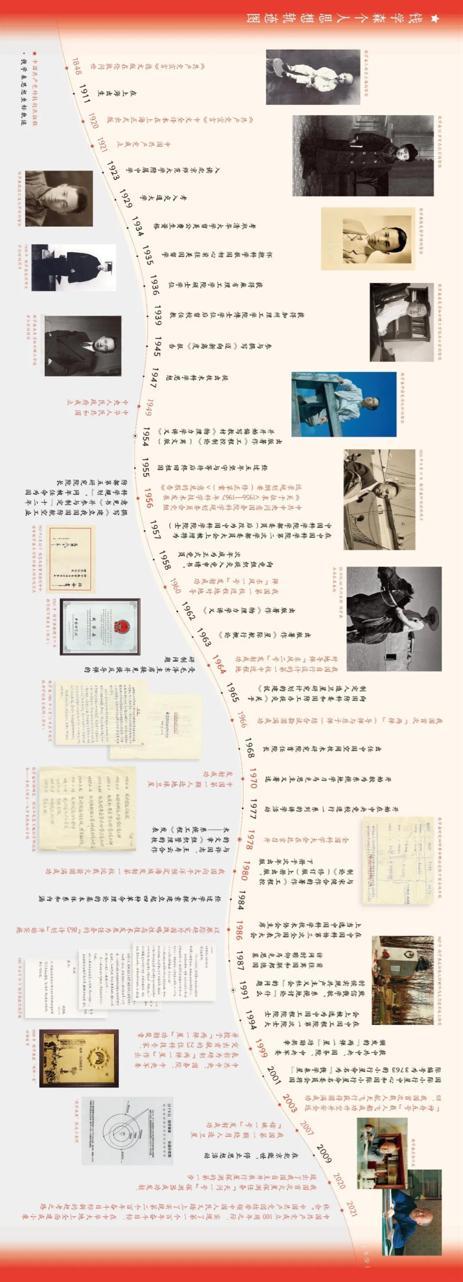

▲1955年9月17日钱学森回国时的照片。

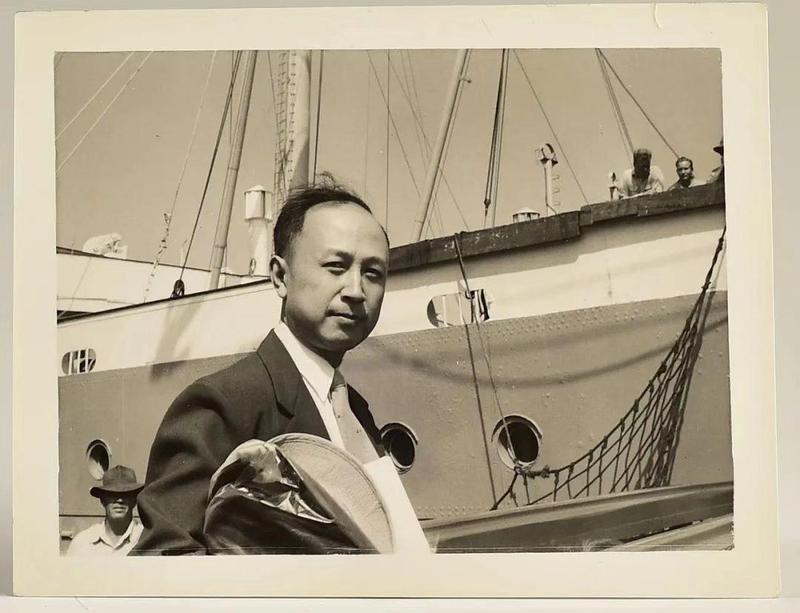

▲图为钱学森在加州理工学院丹尼尔和佛罗伦萨古根海姆喷气推进中心办公室的照片。仔细观察,会发现他身后书架上有一本R.H. 科尔于1948 年在普林斯顿大学出版社出版的《水下爆炸》(Underwater Explosions )。作为空气动力学家的钱学森具有的广阔学术视野,由此可见一斑。

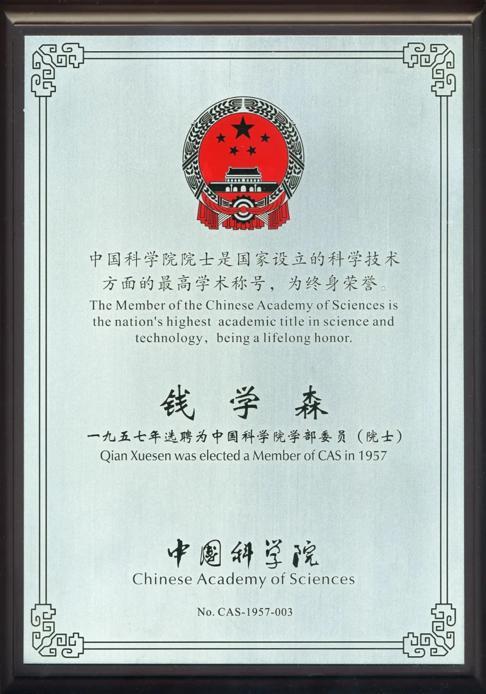

▲图为中国科学院颁发给钱学森的“一九五七年选聘为中国科学院学部委员(院士)”奖牌。此奖牌是1994 年中国科学院建立院士制度之后补发的,上面铭刻着“中国科学院院士是国家设立的科学技术方面的最高学术称号,为终身荣誉”。

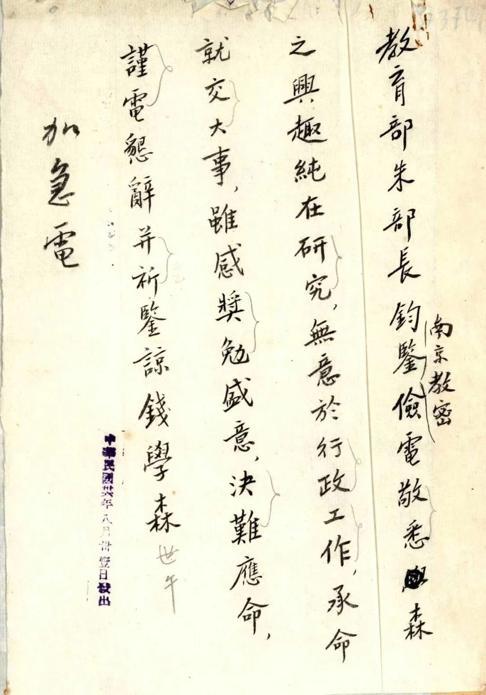

▲1947 年8 月,时任中华民国教育部长的朱家骅拟聘钱学森为交通大学校长,以平息交通大学更换校长的风波;钱学森于8 月31 日致电朱家骅,表示自己“兴趣纯在研究,无意于行政工作”。图为钱学森当时的手稿。

▲图为钱学森1957 年访问苏联时与王诤(左)的留影。正是此次访苏之行的见闻,直接促使他回国后向党组织表达了入党意愿。

▲图为中国科学院力学研究所党总支于1959 年1 月5 日发给钱学森的正式通知,告知接收其为中国共产党预备党员,预备期为一年。

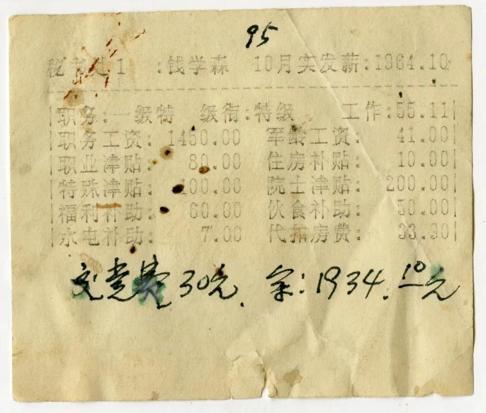

▲图为钱学森1995 年10 月的工资单,上面的手迹为钱学森秘书涂元季记录的党费交纳金额。

▲钱学森在航天岁月里经常在保密状态下前往星散于全国各地的基地视察,图为他1962 年前往酒泉基地视察时于3 月28日途经嘉峪关时的留影(左起依次为陈信、钱学森、王诤、王秉璋、曹光琳)。

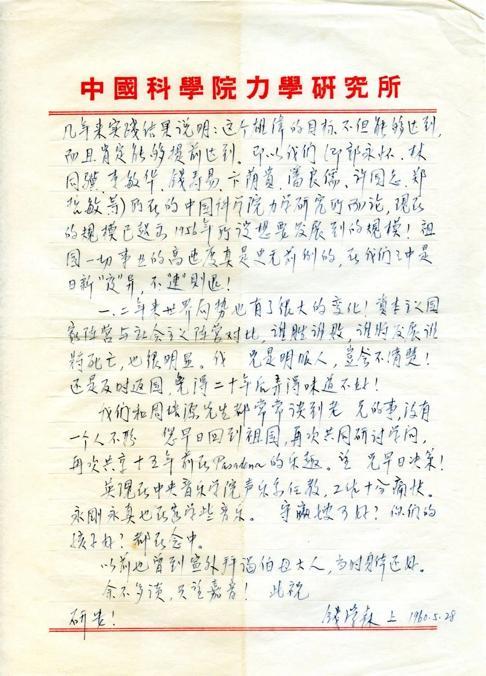

▲此封书信是钱学森1960 年5 月28 日以中国科学院力学研究所所长的名义,写给当时正在美国的故交林家翘的。但不知何故,林家翘后来仅保留了最后一页书信,致使前一页的内容成为历史之谜。

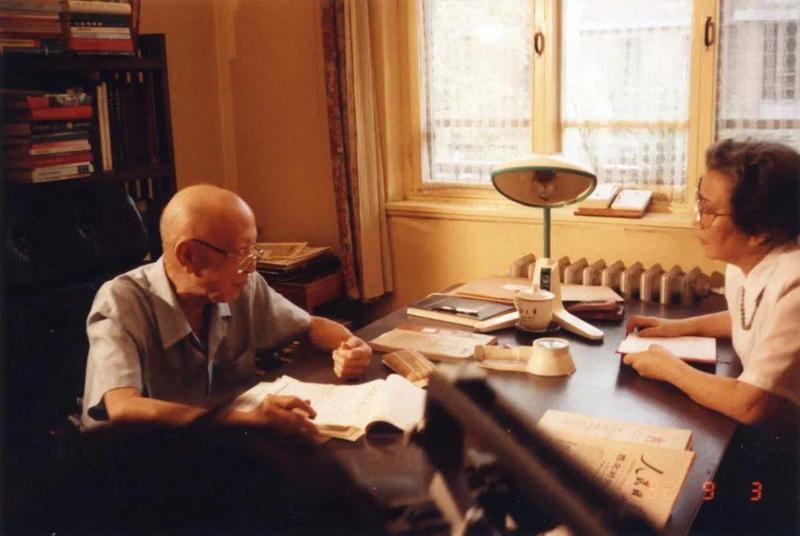

▲图为钱学森的书房日常生活,蒋英常在书桌旁陪伴,偶尔两人还有所讨论交流,图中钱学森正在看的是钱学敏的一封来信。方寸书房,孕育无限思想。

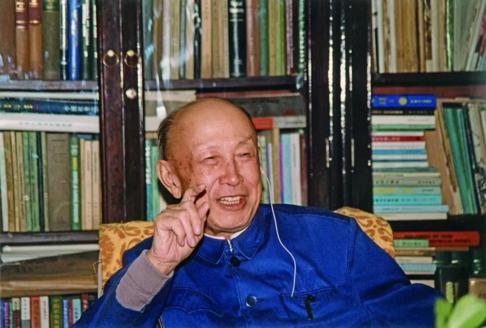

▲图为钱学森晚年生活照。无论是在生活中还是治学中,钱学森都是一位乐观派,他始终坚信“光明的将来是我们的”。

2009年10月31日

这位被誉为人民科学家的科学巨擘

走完98年的人生历程

溘然长逝

干惊天动地事

做隐姓埋名人

在毕生实践着科学报国的历程中

钱学森淡泊名利,人品高洁

展现出一位科学大师的高尚风范

他说“作为一名中国的科技工作者

我活着的目的就是要为人民服务

如果人民最后

对我一生所做的工作

表示满意的话

那才是对我最高的奖赏”

当仰望夜空

我们发现

他一直都在

星河之路上

一代代中国航天人

一往无前

夜空正因他们而璀璨

今天,是这位伟大科学家的诞辰

让我们向他致敬!

编辑:陶铮

核校:老编小明哥