无数“深漂”曾在白石洲安稳着陆,扎根都市 如今,它将被刷新……

原标题:白石洲的日与夜

无数“深漂”曾在这里安稳着陆,扎根都市 如今,它将被刷新,留下的便是记忆

一位老人家背着孙儿走过白石洲,身边的出租楼已被清空。

被清空的楼房被贴上黄色标签,显示“楼已清空,非请勿入”。

在白石洲住了19年的租客童先生(左)和他父亲。

门被焊死了。

当童月试图去寻回遗落在房间里的小物件时,她发现,房东用铁链把大门锁上了。门上贴着黄色的海报:楼已清空,非请勿入。她尝试解开铁链,却发现,就算解开也无济于事。她站在楼下,望向里面。四楼阳台的防护栏上,两块挡雨塑料布随风摆动。一楼院子的角落里,存放着母亲的两箱布料。

出嫁、待产、坐月子——女性一生中最重要的时刻,童月都在这幢6层楼高的出租楼里完成。望着一家人生活了六年的家,童月头一次觉得遥不可及。

更让童月觉得失落的是“白石洲快没有了”。

0.6平方公里的土地

今年6月末,白石洲房东和开发商陆续签订了拆迁赔偿协议,数千栋楼房开始清租和封楼。在这个号称深圳最大的城中村,取代旧日人潮涌动景象的是搬家的忙乱。离开白石洲的车密密麻麻,连成一条线。搬家的人们和清洁工混在一起——旧收纳盒、丢弃的床垫、轮胎瘪掉的共享单车、沙发和公仔,清走一车,新的又堆满了。

“人生的三分之一都在这里了。”童月的父亲童成坐在椅子上,他在白石洲住了19年。此时,他的耳边只有鸟叫和收旧彩电的行街叫卖声。9月,童家迁到了另一栋500米开外的出租楼内,但前、后、左、右方位的所有出租楼都已清空了,只剩下这一栋。常去的东北大饼店关门了,楼下的超市清空了,熟识多年的邻居老友没有打一声招呼就消失不见了。

在过去20多年里,这片位于深圳市中心的0.6平方公里的土地,在大型商场、高档小区、高尔夫球场的环绕中,自成一体,呈现出独立于周围现代都市的明显自我景观,有300多万从外地前来闯深圳的人在这里停靠来去,2500多栋出租楼中,梦想和欲望被成批量地制造出来。无数人曾在这里安稳着陆,从此扎根都市,也有人艰难行走在城市边缘,像超级大都市的局外人般顽强生存。

如今,白石洲站在了城市更新的十字路口。有些人不得不另觅落脚处,散落去其他尚未拆迁的小城中村,而更多的人可能就此搬回老家。在城市化进程的轮毂前,白石洲往日的样貌即将被抹去,而那些年来在白石洲的日日夜夜,却永远地停留在了人们的脑海里。

毕业后的第一站

吴晓雅在《白石洲——深圳的中心与边缘》一书中写道:这里不仅是外来打工者的落脚点,也是很多毕业生来深圳的第一站。2017年,来自河北保定的于默,在毕业一周后,花了1500元,搬进了白石洲。问起原因,他毫不犹豫地说,“从这儿去哪儿都方便。”

白石洲紧挨深圳主干道——深南大道,走上十分钟,就是地标性景点——世界之窗、欢乐谷。深南大道的正下方是深圳主干线——地铁一号线,往东坐16个站,穿越福田区、罗湖区的中心,抵达深圳火车站;往西坐1个站,是深圳高新产业命脉的所在地——高新园,俗称科技园。

每个工作日的早上八点,于默几乎不用看路,跟着人流从白石洲大大小小的街道里钻出来,又在白石洲地铁站的入口,排起了一圈又一圈的长龙。晚上五点半,浩浩荡荡的人流从白石洲地铁站四个出口涌出,流进四面八方的街巷,瞬间聚拢,瞬间消散。

尽管在深圳读了四年大学,于默认为自己和大多数“深漂”一样,与这座城市还有些许疏离感。“城市人都太忙碌了,大家除了工作也不会说上什么闲话。”

但是,在白石洲,人与人之间的连结变得容易与普通。

毕业半年后,于默丢了工作。躲在出租屋一周的时间里,他投出去了78封求职信,收到了3封回信,其中,两封是拒信,一封是广告。晚上八点,他扒着窗口向外看,每家每户都闪烁着灯,人影印在窗户上;楼下三三两两的行人,跨着单肩包,或手提塑料袋,步履匆忙。行人都像是为某个目标而奔波着,而他却不知道自己的下个出路在哪里。

下楼吃饭,于默点了一份大葱猪肉馅的饺子,12元16个。10分钟后,热腾腾的饺子上桌了,一数,20个。“听你口气是北方人,送你几个。”老板娘操着一口纯正的东北话,双眼眯成一条缝,一米七的个子,身材壮实。闲话间,于默和老板娘成了朋友,每次下楼,除了吃一盘饺子,还和老板娘话家长里短,工作的、生活的、沮丧的、开心的。“下楼吃饭”成了待业期间,于默努力生活的动力。

“住在白石洲的时候,我会和朋友说‘我回家了’而不是‘我回住的地方了’”。已经离开深圳去北京发展的于默,仍旧希望在未来某天还能回白石洲看看。

风水宝地

白石洲8条主要街道星罗棋布了至少1500多家餐饮店,店铺里最常光顾的顾客应该是白石洲5个村中的近9万来深建设者,其中,一家位于白石洲主出口处的烤鱼馆“呼辣圈”最新潮——红蓝霓虹灯、成墙的伏特加酒瓶、循环播放的维秘走秀,混迹白石洲的年轻人们但凡聚会就来点一盆烤鱼、一扎啤酒、几把烤串,吃喝尽兴到凌晨两点。

洪充是这家“呼辣圈”的创始人,33岁,四川达州人,一米六几的个头,有着典型川渝人的白嫩肤质,一讲话就带着挥之不去的四川口音。“白石洲是我事业的转折点,也是我的风水宝地。”洪充在白石洲开了三家分店,两家在北区,一家在南区。

15岁离川来深,洪充在各行各业里都滚了滚,跟着熟人从美容美发干到园林工程再干到物业管理。2014年,洪充决心创业,在白石洲沙河街的分支上开了一家冒菜店。在地图上,这条不到一百米的街巷没有名字,是一条死胡同。“当时别人都说撑不过三个月。”

由于地理位置偏僻,刚开业的头半年里,几乎没有顾客主动走进来,全靠熟人带路。打折、与其他商铺联名会员、免费试吃,五花八门的促销手段都用上了,但经营仍旧没有起色。洪充感觉到压力——他把全部积蓄60万都投在了白石洲。

正当洪充准备放弃时,冒菜突然火了。“店里20张桌子,平日就餐高峰时段,能翻台3轮,周末时期,能翻台4轮。”洪充趁势把烤鱼加入菜单,“白领们下了班、出了地铁口,就来我们家聚餐”。2016年初,同一条街上,洪充开启了第二家分店。当广东人大呼“吃辣上火”时,一碗重庆小面配一杯饮品,“一边吃辣,一边解辣。”同年7月,洪充又发现了蟹肉煲的潮流,特意跑去杭州进行考察。

2018年最后一天,洪充跟着员工从早上十点开市连轴转到次日元旦凌晨五点,不停歇地点菜、炒菜、上菜17个小时。“年轻人都跑去世界之窗跨年,白石洲不停地有人出去又回来”。那一场不眠夜的酣战让当日的营业额就达到了4万元。

在白石洲众多接地气的小吃店中,洪充的川菜馆独树一帜,就像白石洲餐饮界的潮流风向标,年轻人追什么潮流,他就赶什么潮流。“来店里吃饭的,90%都是白领。”在白石洲沉浮四五年,洪充摸清了白石洲一批消费群体的特征——年轻、爱尝试、收入中等。事实上,在这股潮流源的背后是白石洲阶层的丰盈和壮大。

在千禧年之时,最早来白石洲的务工者大多从事工程建筑、零活等偏劳动力密集型工作;十四五年前,南山成为深圳第三个CBD,程序员、设计师、医生、律师开始陆续入住。阶层逐渐立体起来,企业高管、本地人和店铺老板成了高收入核心;科技园打工的上班族、年轻的毕业生“深漂”驻扎在外围;临时工、清洁工、拾荒者们再把白石洲团团围住。在互联网流行后,白石洲设点了“天猫小店”,为了迎合都市白领们的快节奏,甚至衍生出专门的鲜果切店。洪充正是赶上了这波“年轻消费力”的兴起。

2017年,洪充正式落户深圳,妻儿老小从白石洲1800元的“农民房”搬到了月租6800元三室一厅的小区房;一家冒菜馆发展成三家不同品类的烤鱼分店,月均营业额从2014年9万元增长到2018年40万元。

“是白石洲成就了我,让我的生活越来越好。”洪充抓住了机遇,也即将面临挑战。今年6月之后,随着几万租客的清租,洪充三家店的营业额明显下降,立下汗马功劳的冒菜在10月正式下架。但是,洪充没有想过一走了之,“白石洲在改变,那么我们也跟着改。”

城市中转站

对于湖南湘潭人童月而言,“来了就是深圳人”这句话的起点就在白石洲一间15平米的楼顶房。这也是童家在深圳的第一个落脚点。

2001年,童月父亲童成揣着几百元现金,带着几罐湖南剁椒,拖着一箱衣服,坐了近十二个小时火车来到深圳。回忆起离乡的原因,童成说,“要给儿子、女儿挣学费,在老家只能种地,没有收入。”经亲戚介绍,童成进了一家位于侨北三街的全顺自行车厂做打磨工,抛光车管、车架。底薪一个月480元,加班费一小时5元左右。每天加班4小时至晚上十点,月底能拿到工资1000元。

全顺自行车厂的老板是一名祖籍湖南的台湾人。上世纪八九十年代在深圳建厂,专招湖南人,有400多名工人都是来自同一个乡镇。“熟门熟路的好管理。”同乡意味着语言相通、习俗相近、饮食文化一致,就连不成文的行为规范都是相似的。这样的“文化飞地”在白石洲并不鲜见,“现在香山里小区的所在地,原来是河南人的聚集地,专收废品,其他人插不进去。”

童成花了180元租了一间位于白石洲顶楼的房间,15平米,帘子从中间拉上,住两户,洗手间和厨房搭建在外。等学校放假,童成便把儿女从湖南接过来,老婆和女儿睡床,他和儿子睡地铺。

童月母亲在楼下与人合租一个铺位,她做裁缝,缴电费。刚开始时,生意并不好,踩一条线收5毛钱,常常一天挣1块钱、2块钱。有时候和客人聊几句熟络后,童母纯当帮忙,不收钱。为了省钱,裤腰带勒得更紧。一块钱一把的空心菜,童母把菜梗和菜叶择开,中午吃清炒菜梗,晚上吃清炒菜叶。一块钱就过一天。

住了一年以后,童家从房顶搬到了一楼,60平一房一厅,住两户人和一位单身汉,450元一个月。为了节省成本,童母征求房东同意后,在3米长的通道里搭起了裁缝摊。右边用木板挡住水泥墙,左边架上两米长的木板当作工作台,头顶支起一块塑料布挡雨。她怕有人找,于是,把电话号码写在墙上,从早上八点到晚上十一点,改裤脚、收腰线、做衣服,一天挣五六十元。

裁缝摊摆在街头,是开放的,做生意、交朋友,两不误。“朋友天天有,天天很开心。”童母好客,笑眼眯眯的,给熟人踩一条线,五分钟,摆摆手,不收钱;其他裁缝做坏的高档衣服,她看两眼,收过来,补补漏;靠着墙壁,摆一线板凳,请人坐,抱小孩的、看店铺的、路过的,你一句我一句,一聊就是一天。

童母手艺好,连住在白石洲附近高档小区的人都爱找她做衣服。有熟人介绍她去制衣厂工作,她都拒绝了。“我喜欢白石洲,这里熟人多。”

裁缝摊是童母的“集会地”,那童家则是同乡人的“中转站”。“湘潭人来白石洲,第一顿饭在我家吃的,离开前的最后一顿饭,也在我家吃的。”老家来了人,不管是姑姑家的远房亲戚,还是隔壁村的邻居,到了白石洲,只要报得出童家的名字,就先接到童家吃一顿湘菜。童母帮忙找工作,一般送进白石洲的电子厂,或者在客厅将就几天,再前往其他地方。周末同乡聚会,地点必然在童家。

白石洲的人情味儿是在他乡的温暖,但也吃过“哑巴亏”。

“我就去吃口饭,车子直接被人扛走了。”童父在白石洲丢了三辆自行车。被盗,几乎是租客早期在白石洲生存时不可避免的事情。一次夜里,童父被栏杆敲打的声音惊醒,起身一看,一个成年人踩在一楼防护拦上,用竹竿挑二楼的手机。童父喊:“你干什么!”小偷就飞快地跑开了,动作迅捷未见慌乱。

更让童家记忆深刻的是7000元存款全部被盗走。2005年,童父童母有了13000元的积蓄。这是他们在深圳打工四年的成果。用掉了6000元,还剩下7000元,这是童母特意为童月留的大学学费。但没想到的是,这笔钱被人盗走了。“偷钱的是个湖南人。”这个湖南人在白石洲做保安,因是同乡,童父经常与其交谈,一来二去,算得上是个熟人。

一次取款,童父在自动取款机面前输入密码,保安站在一旁。因为是同乡,童父并没有太警惕。几天之后,童父再次来到银行,却发现,账上的7000元被人用假身份证和银行卡在南山三个地方分别取走了。

被盗走的钱没能追回来,为了给女儿补上学费,童母只好加班加点。“早餐就不吃了,一天吃两顿。”一整箱衣服送来,赚一两百元;舞狮子的服饰,一天做七八件;给人介绍工作,一次赚50元;晚上十点下班回家,童父帮忙打下手,拆线、挑裤脚。东拼西凑,最终筹到了女儿的学费。“当时,农历十二月,风直往背里灌。”童母回忆起当时的辛苦,至今都无法释怀。

从这里走向深圳

2017年,童月结婚了,她没有选择酒店,而是让婚车来白石洲的出租楼里接亲。

结婚当日,是深圳一年气温中的谷底,天空中飘了点小雨。但这没有阻挡白石洲居民们的热情。认识的、不认识的都被花炮和婚车吸引过来,把出租楼门前的单车道,围成了两列,探着身子,好奇地等着瞧新娘子。由于婚宴在深圳举办,且临近春运,不少远在湖南的亲戚并没有亲自到访。但在童月看来,白石洲的街坊邻居和亲戚没有太大区别。“这里不是家,也胜似家了。”

成家之后的童月,和丈夫一起买了房,定居在龙岗。但她此后孕期、生孩子之后的坐月子,还是选择在“娘家”所在地白石洲,儿子第一次学会走路也是在这里。每次带着孩子回到白石洲探望父母,童月总会一遍又一遍地告诉他:这一栋是外公住过的第三个家,这里是外婆工作的地方。

思考起白石洲对她的影响,她说,“假如不是白石洲,我不会来深圳。”

2002年暑假,童月带着弟弟来白石洲和父母团聚。14岁的她站在深南大道与沙河街的交汇处,望着对面的高楼大厦和世界之窗塔尖,第一次萌生了想去对面看看的想法。那时,世界之窗全价票220元,近童父当月三分之一的工资,但是夜场门票却只要30元。于是,童母凑了90块钱,给童家姐弟和朋友买了三张世界之窗的夜场券,自己则回家了。

在童月的人生里,白石洲就是那一张30元的夜场门票。

在过去19年里,童月随着父母在白石洲搬迁了六次,而这一次之后,她不用再搬了。2019年6月,白石洲清租拉开序幕。这个号称深圳最大的城中村,白石洲即将结束它的这一段传奇历史。

“等到以后有一天,即便所有楼房都变了模样,我也想告诉孩子,深圳有过一个地方叫白石洲,那里一直在我们的回忆里。”

(文中人名均为化名)(记者蒋津津实习记者刘洋洁/文、图)

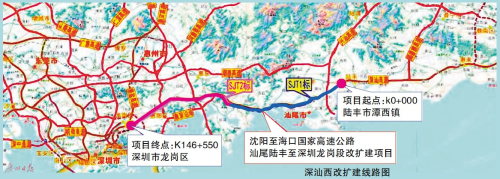

a1295c19-4bc5-416e-9425-f4a517e38e2b.png)