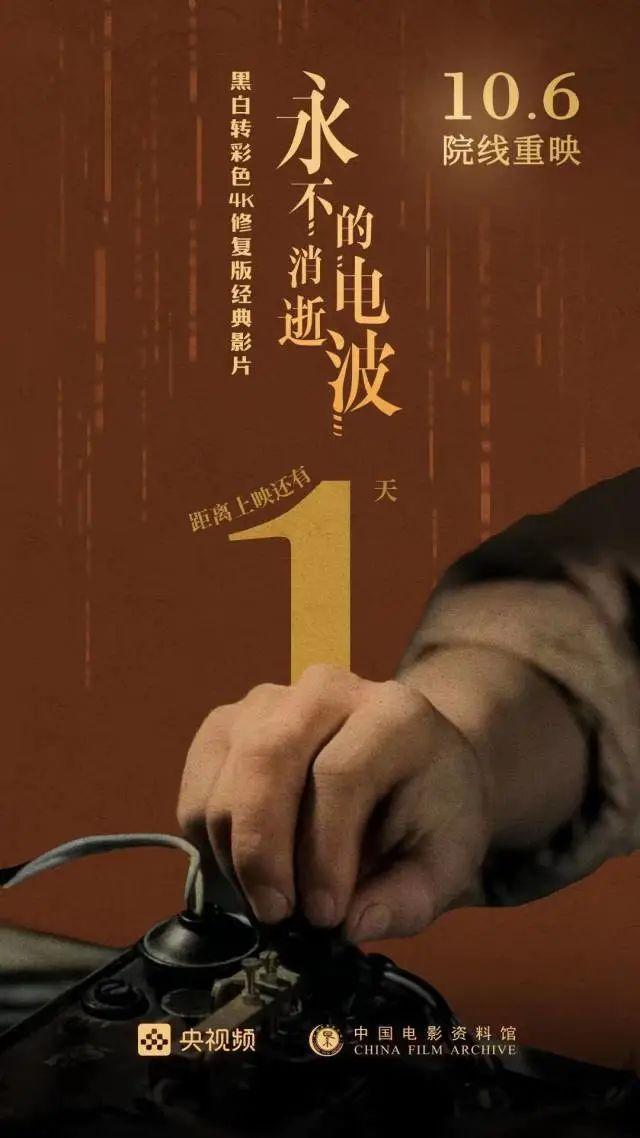

10月5日,由中央广播电视总台央视频5G新媒体平台与中国电影资料馆联合完成的首部黑白转彩色4K修复故事片《永不消逝的电波》,在深圳开展点映活动。

提起《永不消逝的电波》,或许多数读者并不陌生。这部1958年上映的经典谍战片,由林金编剧、王苹执导,孙道临、袁霞主演,以李白烈士的事迹为原型,讲述了中共党员李侠潜伏在敌占区,为革命事业奉献出生命。

出演该片时,孙道临37岁。当他所扮演的李侠时隔63年后再以清晰生动的彩色形象重现观众眼前,再度说出那句经典台词“同志们,永别了,我想念你们”时,谁能不为之湿润眼眶。

[

为什么要修复《永不消逝的电波》?

]

中央广播电视总台央视频5G新媒体平台联合中国电影资料馆组成项目修复团队,把我国拥有自主知识产权的人机交互式AI上色技术与传统修复手法相结合,在长达7个多月的时间里对原片16.5万帧的黑白影像逐帧进行修复,使这部红色经典焕发出新的活力,成为开展党史学习教育和爱国主义教育的生动教材。

据项目修复团队负责人介绍,经典电影的修复一般分成三个阶段:物理修复、数字修复和艺术修复。像《永不消逝的电波》这般的黑白电影,需要在前三阶段完成之后,再通过AI和人工上色技术将黑白影像转换为彩色影像。

其中,数字修复就是将电影数字化。这是整个修复过程工程量最大的阶段,需要对胶片进行数字化扫描后,运用4K数字化修复技术逐帧处理霉斑、掉色、图像抖动、划痕、闪烁、噪声、变色、模糊等各种问题,需要极大耐心。

通常来说,每个电影修复师一天要修复6000帧左右。一帧的修复时间,短则几秒,长则几个小时甚至好几天。《永不消逝的电波》时长117分钟,全片有16.5万帧,项目修复团队前前后后出动上百人,修复了7个月才完成。

电影修复的灵魂是艺术修复。项目修复团队负责人表示,电影修复的最高原则是“修旧如旧”,比起用现代技术把经典电影变成“新片”,让电影保持原胶片的质感更为重要。想做到这点,就得找准当初拍摄时的感觉。

前期的修复工作完成之后,就到了最关键的上色过程。为了做好这次修复,修复团队把我国拥有自主知识产权的人机交互式AI上色与传统修复手法相结合,对影片原有黑白影像进行逐帧修复与着色,为这部红色经典注入了新鲜活力。

AI上色主要依托AI数据库来完成,通过神经网络前期上千万张图片的训练,AI生成的色彩已经比较接近原始的颜色。但因为AI上色技术根据图像中元素的数据量决定,当数据量较少时,上色后会出现颜色偏差。这就需要人工修改。

然而,颜色也不能随意乱上,必须要经过严谨考证。影片中实景拍摄的外景,还原起来相对比较容易。比如和平饭店、延安宝塔等景点的颜色,都可以找同年代的彩色片来解决。

内景细节则需要下一番功夫。项目修复团队负责人回忆,影片中出现的和平饭店场景中有个花瓶,黑白影像分不清是青花还是珐琅彩,就得实地考察。

为了让电影里出现的服装、道具、老上海街景等视觉元素的配色精准无误,修复师们一面寻访服装、文史领域专家,一面搜集海量的图片和史料进行参考。一帧帧对比,一点点调整,才交出了这份令挑剔的影迷群体满意的答卷。

[

观众体验“红色经典+数字科技”

]

今年是建党百年重要节点,作为新中国第一部讲述党的隐蔽战线英雄人物的影片,《永不消逝的电波》为后来的国产谍战片创作打了个样板。

电影将惊心动魄的革命斗争,融于平常的家庭生活中,塑造了李侠这一乐观坚毅、临危不惧、勇于奉献的共产党员形象,影响了几代中国人。

正如北影节开幕式上演员林永健所阐述的那样,《永不消逝的电波》是一部将电影艺术与新生活、新人物结合起来的“人民电影”精品力作。这般描摹优秀共产党员的经典电影,值得在大银幕上重映,值得被更多观众了解、熟识。

此前,影片已相继在全国多地举办点映活动。并于10月6日在全国各大电影院线上映。这也是首部经过4K彩色修复后进入院线重映的黑白经典故事片,观众可在大银幕上体会“红色经典+数字科技”的独特魅力。

往期推荐

第十七届中国(深圳)国际文化产业 博览交易会情况通报

线上线下双轨并进,文博会云端展厅同样精彩

文博会秀“科技”:让文化“潮”起来

来源 | 南方+ 记者:戴晓晓

如有侵权,请及时联系我们删除

长按图片中的小程序码

或点此进入“文博会+”

了解更多,请点击下方

阅读原文