2018年的最后一天,中国第35次南极科学考察队昆仑队16名队员平安穿越南极内陆被称作“鬼见愁”的冰丘密集区,进入南极冰盖高原地区。目前,队员们身体和精神状态良好。昆仑队副队长卢成表示,如果一切顺利,1月4日可抵达昆仑站。 昆仑站位于南极内陆冰盖最高处的冰穹A地区,是目前人类在南极内陆海拔4000米以上地区建立的唯一科考站,距离中山站1200多公里。新华社记者刘诗平 摄

南极内陆“鬼见愁”冰丘密集区(2018年12月31日摄)。新华社记者刘诗平 摄

2018年12月31日,昆仑队车队行驶在“鬼见愁”冰丘密集区。新华社记者刘诗平 摄

2018年12月31日,一辆卡特车行驶在“鬼见愁”冰丘密集区。新华社记者刘诗平 摄

南极内陆“鬼见愁”冰丘密集区(2018年12月31日摄)。新华社记者刘诗平 摄

2018年12月31日,一辆卡特车行驶在“鬼见愁”冰丘密集区。新华社记者刘诗平 摄

昆仑队距离南极中山站990公里处的营地(2019年1月1日无人机拍摄)。新华社记者刘诗平 摄

相关链接

南极“白夜”采集雪坑样品记

12月20日凌晨,科考队员进行本次科考中的首次雪坑样品采集。

在正处极昼的南极,中国第35次南极科考队“夜以继日”,于19日至20日趁着“白夜”完成一次雪坑样品采集。

新华社记者刘诗平摄

12月20日凌晨,科考队员进行本次科考中的首次雪坑样品采集。

在正处极昼的南极,中国第35次南极科考队“夜以继日”,于19日至20日趁着“白夜”完成一次雪坑样品采集。

新华社记者刘诗平摄

12月19日,中国第35次南极科考队泰山队和昆仑队向南极内陆腹地行进(无人机拍摄)。

在正处极昼的南极,中国第35次南极科考队“夜以继日”,于19日至20日趁着“白夜”完成一次雪坑样品采集。

新华社记者刘诗平摄

12月20日凌晨,科考队员进行本次科考中的首次雪坑样品采集。

在正处极昼的南极,中国第35次南极科考队“夜以继日”,于19日至20日趁着“白夜”完成一次雪坑样品采集。

新华社记者刘诗平摄

12月20日凌晨,科考队员进行本次科考中的首次雪坑样品采集。

在正处极昼的南极,中国第35次南极科考队“夜以继日”,于19日至20日趁着“白夜”完成一次雪坑样品采集。

新华社记者刘诗平摄

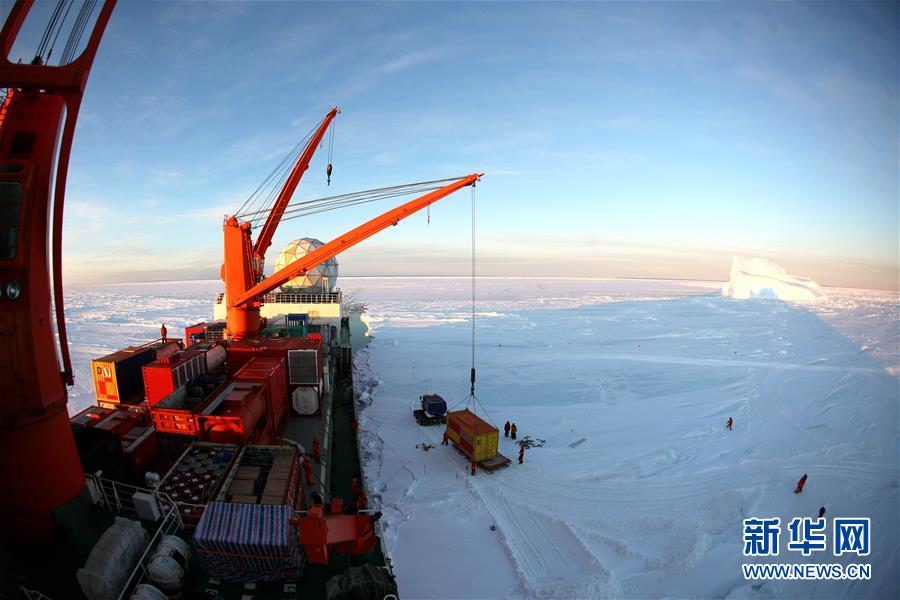

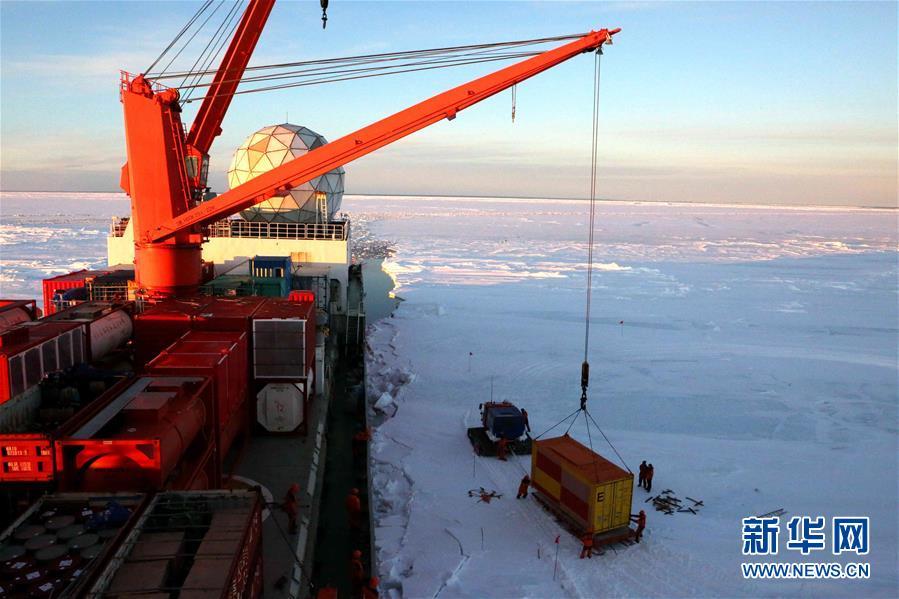

当地时间14日19时17分(北京时间14日22时17分),随着“雪龙”号极地考察船所载Ka-32直升机完成最后一次吊运,中国第35次南极考察队第一阶段物资卸运工作顺利结束。

从11月30日开始,考察队成功将1605吨物资由“雪龙”号运至南极中山站和内陆考察出发基地,冰上运输和直升机吊运分别为951吨和654吨。

新华社记者 刘诗平 摄

当地时间14日19时17分(北京时间14日22时17分),随着“雪龙”号极地考察船所载Ka-32直升机完成最后一次吊运,中国第35次南极考察队第一阶段物资卸运工作顺利结束。

从11月30日开始,考察队成功将1605吨物资由“雪龙”号运至南极中山站和内陆考察出发基地,冰上运输和直升机吊运分别为951吨和654吨。

新华社记者 刘诗平 摄

相关链接

亲历南极“海陆空”全天候卸货路线

冰天雪地中的“雪龙”号(12月3日无人机拍摄)。

搭载中国第35次南极科考队的“雪龙”号极地考察船,日前到达距离中山站44公里处的陆缘冰区。经过紧张的冰上探路确定冰面卸货路线后,一场“海陆空”全天候卸运物资的“战役”在南极冰天雪地中打响。

新华社记者 刘诗平摄

冰天雪地中的“雪龙”号(12月3日无人机拍摄)。 新华社记者 刘诗平摄

直升机在进行吊运作业(12月3日摄)。 新华社记者 刘诗平摄

克令吊把一个红色的集装箱吊到雪地车上运走(12月2日摄)。 新华社记者 刘诗平摄

雪地车队拉着物资从“雪龙”号驶向中山站(12月2日摄)。 新华社记者 刘诗平摄

探冰小组成员开展海冰探路(11月30日摄)。 新华社记者 刘诗平摄

探冰小组成员开展海冰探路(11月30日摄)。 新华社记者 刘诗平摄

探冰小组成员开展海冰探路(11月30日摄)。 新华社记者 刘诗平摄

雪地车队拉着物资从“雪龙”号驶向中山站(12月2日摄)。 新华社记者 刘诗平摄

相关链接

44公里探冰“筑路”记

科考队员用冰钻钻冰孔取样(12月1日摄)。 搭载中国第35次南极科考队的“雪龙”号极地考察船日前到达距离中山站44公里处的陆缘冰区,准备迎来本次南极科考首场攻坚战——物资卸运。一支探冰小组随即展开海冰探路,以期尽快打通从“雪龙”号到中山站的冰上运输线,尽早启动冰上运货。 新华社记者 刘诗平 摄

冰上运输之路最后一公里修通,修路小组成员返回“雪龙”号(12月1日摄)。 搭载中国第35次南极科考队的“雪龙”号极地考察船日前到达距离中山站44公里处的陆缘冰区,准备迎来本次南极科考首场攻坚战——物资卸运。一支探冰小组随即展开海冰探路,以期尽快打通从“雪龙”号到中山站的冰上运输线,尽早启动冰上运货。 新华社记者 刘诗平 摄

科考队员用冰钻钻冰孔取样(12月1日摄)。 搭载中国第35次南极科考队的“雪龙”号极地考察船日前到达距离中山站44公里处的陆缘冰区,准备迎来本次南极科考首场攻坚战——物资卸运。一支探冰小组随即展开海冰探路,以期尽快打通从“雪龙”号到中山站的冰上运输线,尽早启动冰上运货。 新华社记者 刘诗平 摄

修路小组成员用雪地车装备的铲斗推平积雪(12月1日摄)。 搭载中国第35次南极科考队的“雪龙”号极地考察船日前到达距离中山站44公里处的陆缘冰区,准备迎来本次南极科考首场攻坚战——物资卸运。一支探冰小组随即展开海冰探路,以期尽快打通从“雪龙”号到中山站的冰上运输线,尽早启动冰上运货。 新华社记者 刘诗平 摄

修路小组成员开展冰上筑路(12月1日摄)。 搭载中国第35次南极科考队的“雪龙”号极地考察船日前到达距离中山站44公里处的陆缘冰区,准备迎来本次南极科考首场攻坚战——物资卸运。一支探冰小组随即展开海冰探路,以期尽快打通从“雪龙”号到中山站的冰上运输线,尽早启动冰上运货。 新华社记者 刘诗平 摄

集装箱从“雪龙”号上被缓缓吊放至冰面(12月1日摄)。 搭载中国第35次南极科考队的“雪龙”号极地考察船日前到达距离中山站44公里处的陆缘冰区,准备迎来本次南极科考首场攻坚战——物资卸运。一支探冰小组随即展开海冰探路,以期尽快打通从“雪龙”号到中山站的冰上运输线,尽早启动冰上运货。 新华社记者 刘诗平 摄

修路小组成员用雪地车装备的铲斗推平积雪(12月1日摄)。 搭载中国第35次南极科考队的“雪龙”号极地考察船日前到达距离中山站44公里处的陆缘冰区,准备迎来本次南极科考首场攻坚战——物资卸运。一支探冰小组随即展开海冰探路,以期尽快打通从“雪龙”号到中山站的冰上运输线,尽早启动冰上运货。 新华社记者 刘诗平 摄

相关链接

【“雪龙”探南极】美丽的普里兹湾

“雪龙”号极地考察船航行在普里兹湾(11月29日摄)。

连日来,中国第35次南极科考队搭乘的“雪龙”号极地考察船航行在普里兹湾。普里兹湾是“雪龙”号抵达南极中山站前经过的最后一片海域。

新华社记者 刘诗平 摄

这是11月30日拍摄的普里兹湾海域企鹅群。 新华社记者 刘诗平 摄

这是11月30日拍摄的普里兹湾海域企鹅群。 新华社记者 刘诗平 摄

这是11月30日拍摄的普里兹湾海域企鹅群。 新华社记者 刘诗平 摄

从“雪龙”号极地考察船上拍摄的普里兹湾海域冰山群(11月29日摄)。 新华社记者 刘诗平 摄

普里兹湾海域冰山群(11月29日摄)。 新华社记者 刘诗平 摄

这是11月30日拍摄的普里兹湾海域的荷叶冰。 新华社记者 刘诗平 摄