深圳新闻网2025年4月8日讯(记者 叶梅 通讯员 冯春 赵梓杉)北京时间4月7日23时,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室李汉杰团队在国际学术期刊《细胞》发表最新研究,首次证实了人体外周神经系统内存在小胶质细胞。这一成果为探索外周神经系统发育及其疾病(如慢性疼痛、嗜神经病毒感染等)提供了新视角和潜在靶点。深圳先进院为该研究第一单位。

论文上线截图

值得一提的是,该研究是依托深圳合成生物研究重大科技基础设施、深圳脑解析与脑模拟重大科技基础设施,以及中国科学院昆明动物研究所的模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施(灵长类设施)产出的重要成果,进一步凸显了大科学设施为解决重大科学问题提供的关键支撑作用。

论文通讯作者李汉杰(后排)与论文第一作者吴志生交流实验结果

审稿人对该成果给予了高度评价:“这是一项极为重要的新发现,突破了现有的认知框架。此前,我们一直认为中枢神经系统之外不存在小胶质细胞,然而作者通过强有力的实验证据,证明了外周神经系统中小胶质细胞的存在,这一发现打破了传统认知。”

改写神经免疫领域传统定论

免疫细胞是免疫系统的重要部分,分布于身体的各个组织器官,在胚胎发育、器官形成、维持身体稳定以及影响疾病发生发展等多方面发挥着重要的作用。其中,小胶质细胞在中枢神经发育、免疫监视及退行性病变(如阿尔兹海默病、帕金森综合征)等过程中扮演重要角色,但自1919年被发现以来,小胶质细胞一直被认为是中枢神经系统特有的免疫细胞亚群。

李汉杰团队合影

2023年9月,李汉杰团队在《细胞》发表的研究成果中,首次在国际上绘制了覆盖组织范围最广、时间跨度最长、采样密度最高的人类免疫系统发育图谱,并由此观察到人体发育早期的皮肤、心脏和睾丸等多个外周组织中存在大量的小胶质细胞,一举打破了小胶质细胞仅存在于中枢神经系统的传统认知。

基于前期研究基础,李汉杰团队进而提出一个大胆猜想:在外周神经系统中或许也存在小胶质细胞。

“起初,我们只观察到小胶质细胞在除中枢神经系统以外的其他组织中出现,但具体是否存在于外周神经系统并未确认,于是开启了一年多的‘自由探索’。”论文第一作者吴志生回忆道,这项研究需要在食蟹猴和猪等各种体型大小各异的非经典模式动物上开展,团队不仅要从野外、养殖场收集生物样本,且由于传统的研究手段无法运用到非经典实验动物中,还需要重新搭建研究体系。

“我们在临床样本、食蟹猴样本和猪样本的外周神经节中,观察到了一类与大脑小胶质细胞基因特征相同的细胞类群。而外周神经节恰好是外周神经系统的一部分,负责接收和传递外周的感觉信息到大脑。”吴志生说道。

为了确保结果的准确性,研究团队又通过表观遗传特征、细胞溯源分析以及功能实验等实验,进一步确认了中枢神经和外周神经系统中的小胶质细胞不仅在表观遗传特征上高度相似,且均起源于卵黄囊来源的前体细胞,在功能上也具有一定的相似性,从而证实了“外周神经系统小胶质细胞”的存在。

存在于约4.3亿年前,与体型大小相关

为了探寻外周神经系统小胶质细胞的演化历程,研究人员进一步对24种脊椎动物的外周神经节进行分析,涵盖了鱼类、两栖类、爬行类和哺乳类。

他们发现,外周神经系统小胶质细胞起源古老,至少在约4.3亿年前硬骨鱼类的共同祖先时期,这类细胞就已出现在生物演化进程中。

通过系统演化分析显示,外周神经系统小胶质细胞的数量和物种体型大小、外周神经元胞体大小呈显著正相关。“也就是说,物种体型越大,外周神经元胞体越大,外周神经系统中的小胶质细胞数量也就越多;反之,物种体型越小,其胞体越小,外周神经系统中的小胶质细胞数量也就越少甚至完全缺失。”吴志生介绍。

这意味着,在进化中,外周神经系统小胶质细胞对大体型物种的神经元发育与成熟起到关键作用,它根据远古时代经自然选择机制保留下来,逐渐进化成数量与脊椎动物体型相关的免疫细胞。

“外周神经系统的小胶质细胞在小鼠和大鼠这一类体型较小的脊椎动物中并不存在。这或许是因为以往的科学研究主要依赖小鼠和大鼠作为模式生物,导致这类细胞一直未被发现。”论文通讯作者李汉杰研究员表示。

此外,研究团队在解析结构时发现,与传统神经科学教科书中的外周神经元结构的“神经元-卫星胶质细胞”二元结构不同,外周神经系统小胶质细胞在较大体型物种中直接接触并包裹外周神经元胞体,形成“神经元-小胶质细胞-卫星胶质细胞”三元结构,进一步刷新了科学界对人体外周神经系统结构的认知。

“大设施+大科学”,产出大成果

近年来,我国的重大科技基础设施建设进入快速发展时期,一批大科学设施建成运营,通过“大设施+大科学”的协同创新模式,重大成果不断涌现,为科技强国建设和经济社会高质量发展提供了坚实支撑。

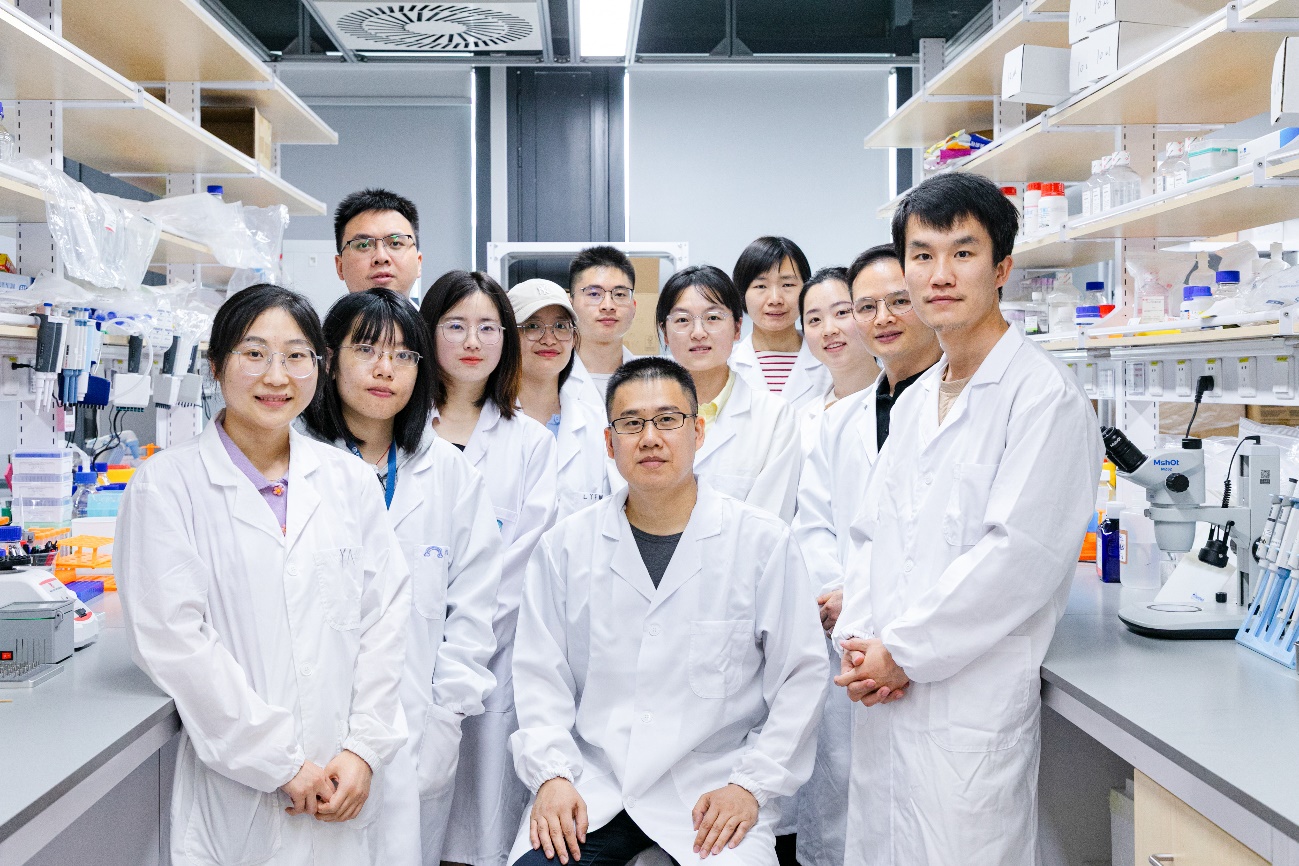

团队利用深圳合成生物研究重大科技基础设施建设高通量、自动化单细胞转录组建库

2024年12月,由深圳先进院牵头建设的合成生物、脑解析与脑模拟重大科技基础设施宣布正式启用,为国家科技创新和产业升级注入强劲动力。

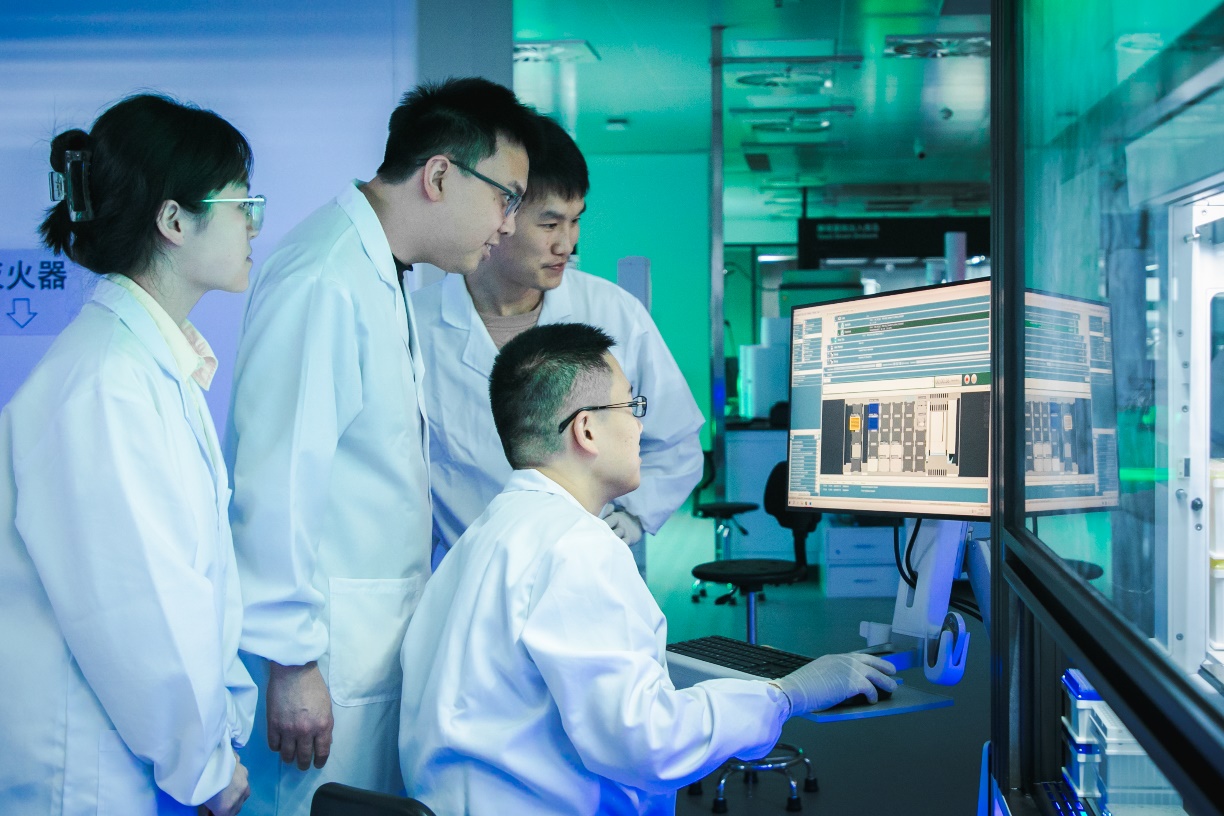

“该研究的突破离不开大科学设施的关键性支撑。”李汉杰介绍,在该研究中,研究团队利用深圳合成生物研究重大科技基础设施的自动化、高通量、标准化平台,对多物种的中枢及外周神经系统免疫细胞进行无偏差单细胞转录组测序与生物信息学分析,重点研究了外周神经系统小胶质细胞的发育分化及跨物种比较;利用深圳脑解析与脑模拟重大科技基础设施开展了模式动物神经电信号分析研究。

在进行跨物种的系统演化分析中,研究团队借助中国科学院昆明动物研究所的模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施(灵长类设施)、国家非人灵长类实验动物资源库平台,使得非人灵长类等多物种的采样与研究顺利进行。

科研人员检查建库质量

当前,大科学设施已成为科技创新的重要利器。“该研究成果凸显了我国重大科技基础设施的创新能力,重大科技基础设施通过设备资源共享、人才交流合作等机制,实现科学研究重大发现。”李汉杰表示,该研究成果的发现不仅印证了多平台联动的科研价值,也为后续生命科学领域的重大攻关提供了实践经验。未来,随着我国大科学设施网络的不断完善,设施间的协同效应将持续释放,为源头创新和技术突破注入更强动力。